データスペース技術の活用を目指したDPP実証を開始

一般社団法人資源循環推進協議会(所在地:東京都千代田区、以下 RRC)のワーキンググループ3(以下、WG3)は、参加企業と共に、デジタル製品パスポート(以下、DPP)の社会実装を見据えたデータ連携実証(以下、本実証)を開始しました。本実証は、企業やシステムの壁を越えて製品ライフサイクル全体の情報を繋ぎ、信頼性の高い製品情報を共有するDPPの実現を目指すものです。将来的には、データ主権を守りつつ安全なデータ共有を可能にする「データスペース」技術の活用も視野に入れており、DPP関連技術を持つ先進企業や国際標準化の専門家が連携して推進します。

■ DPPに関する社会的な潮流

近年、持続可能な経済への移行が世界的な課題となる中、製品のライフサイクル全体にわたる情報の透明性を高めるDPPへの注目が高まっています。DPPとは、製品の原材料調達から製造、使用、廃棄、そして廃棄後のリサイクルに至るまでの製品ライフサイクル全体の情報をデジタルで記録・共有する仕組みです。消費者を含むすべての関係者が、製品の環境性を理解した上で選択できるようになることを目的としています。この動きを主導する欧州連合(EU)では、2024年7月に「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)」が施行され、EU域内で流通する製品へのDPP導入が段階的に義務化されることになりました。対象製品は2026年頃から順次拡大される見込みで、サプライチェーンに関わる日本企業にとってもDPPへの対応が喫緊の課題となっています。

■本実証の背景と目指す姿

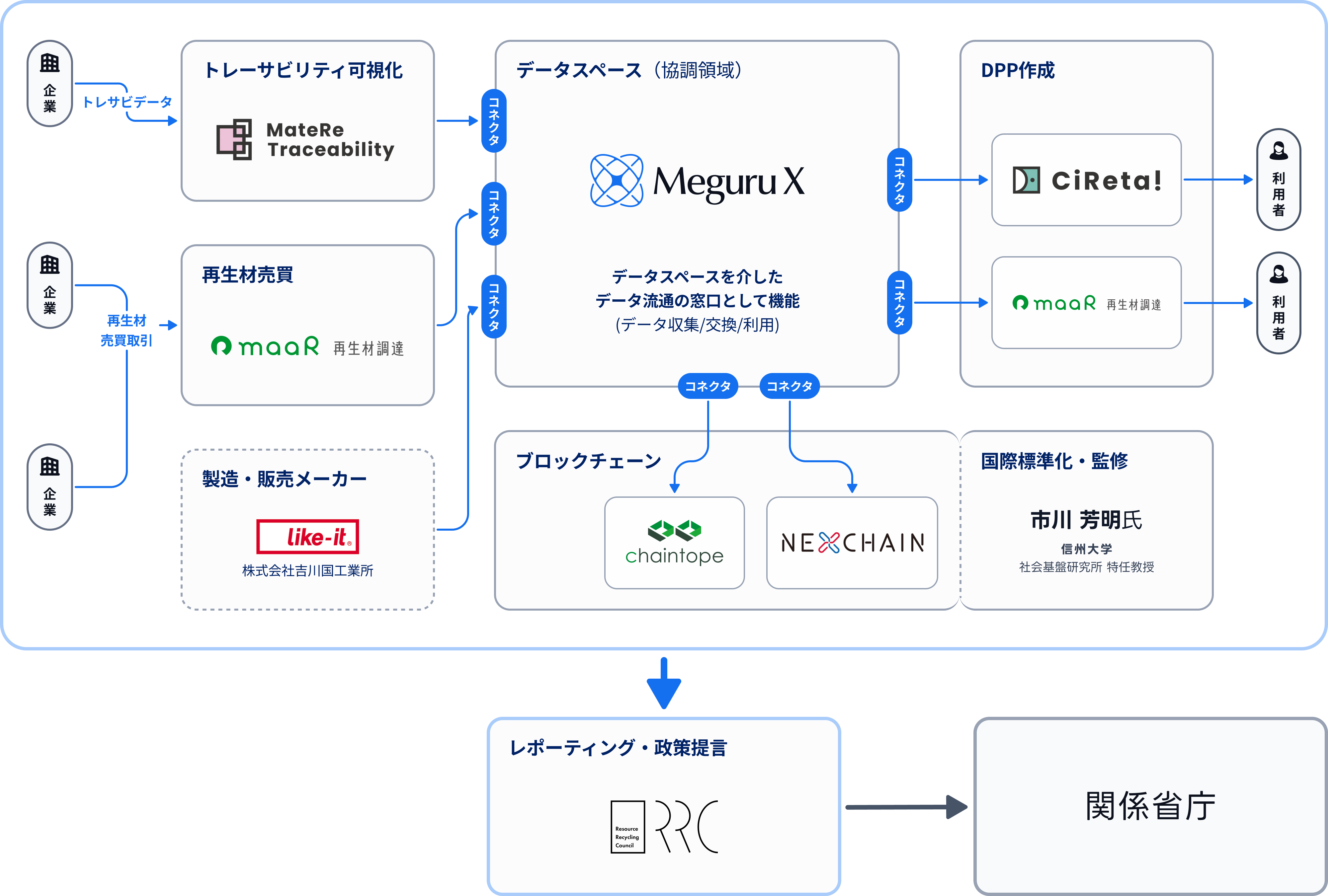

このような国際的な動向を受け、RRCのWG3では「日本標準DPPの体制構築と先進ユースケースの創出」をテーマに活動しています。DPPの社会実装には、個社が提供するアプリケーション(競争領域)の独立性を保ちつつ、サプライチェーン全体で必要な情報を連携させる仕組みが不可欠です。本実証は、その第一歩として、各社の競争力を維持しながらデータ連携を実現するモデルの構築を目指すものです。その実現手段として、データ主権を守りつつ安全なデータ共有を可能にする「データスペース」技術に着目しています。

■本実証の概要

●主な取り組み:

複数企業が持つ再生材の由来・環境負荷等のデータを仮想的なデータスペース上で連携し、DPPを生成します。DPPのデータを活用して、再生材を活用した製品の魅力を消費者に対してわかりやすく伝えます。また、資源循環サプライチェーンに関わる全ての企業を対象としたアンケート調査を実施します。

●検証ポイント:

・DPPデータの信頼性とトレーサビリティ(ブロックチェーン等の活用)

・DPP導入によるビジネスプロセスの有効性

・DPPによる再生材の付加価値向上効果

・企業のDPPへの認知度、および普及に向けたニーズ

●推進体制:

本実証は、DPP実現に不可欠な各分野の専門家・企業が結集し、それぞれの知見を活かして推進します。

・資源循環/DPPプラットフォーム: 株式会社digglue, 株式会社TBM

・データスペース技術: RadarLab株式会社

・ブロックチェーン技術: 株式会社chiantope, 一般社団法人企業間情報連携推進コンソーシアム

・成形品メーカー/ブランドオーナー: 株式会社𠮷川国工業所

・国際標準化: 市川 芳明氏(信州大学 社会基盤研究所 特任教授)

・関係省庁へのレポーティング/政策提言:一般社団法人資源循環推進協議会

●今後の展望:

本実証の成果は、RRCを通じて、日本版DPPの標準仕様や具体的なユースケースとして取りまとめ、政府関連プロジェクトや産業界へ広く発信します。これにより、日本企業のDPP対応を支援し、資源循環分野における日本の産業競争力強化と国際的なルール形成への貢献を目指します。

■DPP実証アンケートへのご協力のお願い

本実証を業界にとって真に価値あるものにするため、皆様の率直なご意見をお聞かせください。

・調査内容: DPPへの認知度、期待する価値、導入への課題、ビジネスとしての可能性など

・結果の活用: 頂戴したご意見は、統計情報として今後のWG3の活動方針や業界への提言に反映します。

・今後の連携: ご回答いただいた企業様には、本実証に関する詳細な情報提供や、追加実証へのご参加を優先的にご案内させていただきます。

【アンケート概要】

対象: 資源循環サプライチェーンに関わる全ての企業(RRC会員以外の方も歓迎いたします)

所要時間: 約8〜10分

回答期日: 2025年10月31日(金)

回答フォーム: https://forms.gle/MBXXEU9kr1KnhAk5A